HOME > 4月6日に「仏教と平和〜今こそ学びたいブッダの教え〜」をテーマにオンラインセミナーを開催しました

4月6日に「仏教と平和〜今こそ学びたいブッダの教え〜」をテーマにオンラインセミナーを開催しました | 2025.05.15 | Program 1.日本国内の多文化共生の推進

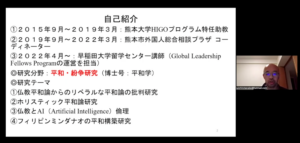

今回は、早稲田大学留学センター講師である田辺寿一郎氏をお招きし、お話を伺いました。専門は平和・紛争研究であるという田辺氏ですが、仏教の歴史と平和への貢献について、具体的な例を用いながら大変わかりやすく解説されました。

セミナーの要約内容を下記に紹介します。

自己紹介

田辺寿一郎と申します。

これまで以下のような経歴をたどってまいりました。

• 2015年9月から2019年3月までは、熊本大学HIGOプログラム(理系の学生に人文社会教育を行うプログラム)において特任助教。

• 2019年9月から2022年3月までは、熊本市外国人総合相談プラザのコーディネーターとして活動。

• 2022年4月以降は、早稲田大学留学センターの講師を務めており、Global Leadership Fellows Programの運営を担当。

専門は仏教ではなく、平和・紛争研究です。過去にイギリスに留学する中で東洋哲学が今の平和学、西洋的な価値観と補完的な関係が作れるか、ということが一番の研究事項です。現在の主な研究テーマは以下の4点です。

1.仏教平和論からのリベラルな平和論に対する批判的研究

2.ホリスティック平和論の研究

3.仏教とAI(人工知能)の倫理に関する研究

4.フィリピン・ミンダナオ地域の平和構築に関する研究

仏教に関する基本的理解

仏教の開祖は釈迦であり、彼は現在のネパール、ヒマラヤの麓で誕生されたと伝えられています。

「仏陀」という語は、特定の個人の名前ではなく、敬称として用いられます。「仏陀」とは、真理に目覚めた人を意味します。

インドのカースト制度において、二番目に高い地位に属する貴族出身であり、幼少期から経済的に恵まれた環境で過ごしていましたが、物質的な満足ではなく、より深い精神的あるいは霊性的に充足した人生を求めました。

苦しい修行の末、「真理への目覚め」は人間の心にあるという答えに辿り着き、「なぜ人は苦しむのか?」という問いに対して、釈迦は人間が直面する様々な苦しみや問題の原因が、欲望・執着・無知としました。

仏教の根本的な教えである「四諦(したい)」(four noble truth)は今の社会を理解するのにも非常に役立つと考えています。

また、「涅槃(ニルヴァーナ)」とは、苦しみからの解放、すなわち解脱を意味します。しばしば「あの世」を意味すると誤解されがちですが、実際にはそうではなく、涅槃は、自らの努力と試行錯誤によって、この現世で到達することが可能な状態です。

仏教の四つの真理について

第一の真理「苦諦(くたい)」

迷いの多い世の中が一切苦であるという真理を示しています。

特に、ここでいう苦しみとは精神的・主観的なものであり、物事が自分の思い通り、あるいは期待通りにいかなかったときに感じる不満、失望、幻滅などが挙げられます。

これらの苦しみは人間の心に由来するものであり、必ずその原因があると仏教は説いています。

第二の真理「集諦(じったい)」

私たちの苦しみの原因に関する真理を説いています。この教えによれば、苦しみの原因は「執着」や「無知」にあります。

具体的には、私たちが世界に対して抱いている間違った見方、そしてそこから生じるさまざまな執着や欲望が、苦しみを生み出しているとされます。

行き過ぎた我欲や、「自分」という存在を固定化した考え方は、結果として苦しみをもたらします。

第三の真理「滅諦(めったい)」

苦しみの原因を克服できるという真理です。

仏教では、人は自らの努力と研鑽によって、その原因を克服し、心の平安を達成する、世界は良くなることが可能であると教えています。

第四の真理「道諦(どうたい)」

苦しみの克服と悟りに至るための実践方法を示しています。

この実践方法は「八正道(はっしょうどう)」と呼ばれ、以下の八つから成り立っています:

• 正見(しょうけん)

• 正思惟(しょうしゆい)

• 正語(しょうご)

• 正業(しょうごう)

• 正命(しょうみょう)

• 正精進(しょうしょうじん)

• 正念(しょうねん)

• 正定(しょうじょう)

正しい世界の見方を身につけること。自分の心を抑制すること。他者の利益を考えた生活をすること。これらの実践を通して、世の中に対する正しい知識(智慧)、たとえば縁起・諸行無常・空などを理解し、心を制御し、我欲を抑えて、日々の生活を誠実に送ることが大切だとされています。

現代社会における仏教の国際貢献について

現代の国際社会において、主流となっている平和構築の考え方に「西洋の平和論」があります。特に「リベラルな平和論」は、今日の平和構築における中心的な枠組みとされています。

法の下の平等、言論の自由、その他の自由権、所有権、比例代表制など、基本的人権を土台とした国家が「リベラルな国家」であり、欧州諸国やアメリカ、日本などがこれに該当します。

リベラルな国家は、経済発展と自由貿易、相互依存を通じて、平和的な関係構築を推進してきました。このような国家では、憲法や法律による公権力の管理と抑制、国民の政治参加の保障、自由な公開討論の保障、市場経済の発展、経済的な相互依存関係の構築が、平和の基盤として重視されています。

そして、民主化が世界的に広がることが、世界平和の基礎であるとされており、民主主義・自由・経済的繁栄を基盤とする平和な「ひとつの世界」の実現が目指されています。

しかしながら、リベラルな平和論には批判的な視点も存在します。

この平和的な関係性は、リベラルな国家間においてのみ機能するものであり、非リベラルな国家との関係では、しばしば戦争状態になることが指摘されています。

実際、リベラルな国家は、非リベラルな国家に対して攻撃的、暴力的な傾向を持つことがあります。

たとえば、アメリカとイラン、中国、ロシアとの関係がその一例といえるでしょう。

このリベラルな平和論は、文化や伝統の違いにかかわらず、すべての紛争後地域に適用可能な「平和構築のテンプレート」として推進されてきましたが、イラクやアフガニスタンなどで失敗した事例があります。

西洋的な価値観を絶対視・普遍化してしまう傾向には注意が必要です。

「社会参画仏教(Socially Engaged Buddhism)」の登場

こうした背景の中で注目されているのが「社会参画仏教(Socially Engaged Buddhism)」という考え方です。(1963年にベトナムの僧侶によって提案)

社会参画仏教とは、社会の中で仏教倫理を実践していく運動であり、20世紀半ば以降、東南アジア諸国を中心に広がり、紛争の調停、犯罪者の更生、貧困層への支援、基礎教育や医療サービスの提供など、さまざまな社会福祉活動に携わっています。社会参画仏教では、社会の中で仏教の智慧を実践していくことが強調されています。

例えば、「無我」の実践です。自我を固定化する考え方を超越し、人種や民族など、人間が作り出した壁を越えて、互いに交流し、支え合う姿勢を意味します。

また、仏教の「空(くう)」の概念に基づき、人と人との間にある分断や境界線を作る価値観やビジョン、規範は、究極的には幻想であると捉え、立場を超えてすべての人々を救うために尽力することが重視されています。

仏教では、自らの霊性的な成長と社会活動は、互いに補完し合う関係にあるとされています。社会の中で積極的に実践を行うことが、自分自身の内面的な充足と深く結びついているのです。

このような社会参画仏教の実践の代表例として挙げられるのが、スリランカの「サルボダヤ・シュラマダーナ運動(Sarvodaya Shramadana Movement)」です。

この運動は、スリランカ内戦において、平和のために尽力した主要な活動のひとつでした。

1983年7月、スリランカでは内戦が勃発し、シンハラ人とタミル人の間で多くの暴力が発生しました。このような中で、サルボダヤ・シュラマダーナ運動は、人種を問わず暴動の被害を受けた人々のために避難所を設け、支援活動を行いました。この運動を始めた方が命をかけてタミル人を家に匿ったという話もあります。

戦争が続く中、政府やNGOと協力しながら、平和会議の企画も進めていきました。

同年10月1日には、内戦の終結と平和構築に向けた道筋を議論するための平和会議が開催しました。この会議には、シンハラ人、タミル人、ムスリムなど、多様な民族グループから約2000名の代表者が参加し、「国民の平和と調和のための人民宣言(People’s Declaration for National Peace and Harmony)」が採択されました。

その中では、民族間の和解と融和を進めるための教育改革、行政改革、そしてより平等な統治制度の確立に向けたロードマップが示されました。

内戦自体はすぐには終結しませんでしたが、サルボダヤ運動はその活動を続けていきます。

サルボダヤ・シュラマダーナ運動を支える3つの柱

1つ目の柱は「ガンジーの思想」です。

この思想は、非暴力と自己実現を重視しており、暴力的で抑圧的な社会構造を変革する必要性を説いています。

そして、非暴力的かつ平和的な社会秩序と自己実現を達成するために、社会資源の公正な共有です。

2つ目の柱は「仏教の教え」です。

仏教では、平和の中心的要素として「人間の心」が挙げられます。

つまり、自己中心的な見方や怒り、憎しみ、狭い思考の枠組みなどを乗り越えることで、宗教や民族といった境界を超えたすべての人々のために、平和の文化を築くことができると考えられています。

そのためには、自分の思考の動きを常に監視し、制御することが必要です。

あわせて、すべての人々に対して「慈悲」と「愛」の瞑想を行うことが推奨されています。

3つ目の柱は、「すべての宗教の霊性を信頼する姿勢」です。

サルボダヤ運動では、持続的な平和の基盤として、すべての宗教が霊性的な統一が大事だという考えがあります。

これは決して宗教間の相違や多様性を否定するものではなく、あらゆる宗教に宿る平和と同胞愛の精神を信じています。

国際平和への貢献と可能性

まず、「マインドフルネス(Mindfulness)」です。

今後、自らの心の状態をモニタリングすることがますます重要になってきます。ネガティブな心の状態は、ネガティブな言動を引き起こしがちです。

そして、他者に対してネガティブな言動を取った場合、多くの場合は相手も同様にネガティブな言動で反応してしまいます。

仏教的な平和構築においては、「自分の心の中に空間を作る訓練」が大切です。

この訓練とは、自分自身や他者が現在持っている価値観、規範、考え方が、どのような社会的、生活的、文化的、政治的背景のもとで形成されてきたのかを深く理解する力が重要です。それによって、より良い他者との関係が築かれていきます。

また、「仏教哲学の実践」も大切です。

戦争や紛争などの対立には、政治的、経済的、社会的、構造的といった多様な原因が存在しますが、仏教では、特定の価値観、規範、考え方、あるいはイデオロギーに対する執着を問題視します。

そのような執着が絶対化されると、他の考え方や価値観の否定につながります。「我々」と「彼ら」という二元論的な考え方が人間関係や国家間の関係を支配し、差別・暴力・戦争へとつなります。

また、仏教では、異なる考え方や価値観の間には「相互依存性」があると考えます。

つまり、対立しているように見える価値観も、実は互いに相手がいなければ成立しないのです。例えば、資本主義と共産主義にもそのことが言えます。

一見、相容れないような考え方や価値観であっても、実際には相互依存関係にあり、究極的には単独で存在することはできません。

このことに気づいた時に、ひとつの考え方や価値観、枠組みから自分自身を解き放つことができ、より自由に思考・発想することができます。

最後に、「慈愛の実践」です。

他者の苦しみを自分の苦しみとして感じる力であり、自分の平和と他者の平和が相互に依存関係にあるという人種や民族を超えた連帯意識、すなわち「多様性の中の統一(Unity in diversity)」が生まれます。

これは自分の幸せを放棄することを意味しているのではなく、幸せの意味をどこまで深く、広く捉えて行動できるかということです。

個人的な見解ではありますが、現代における大きな危険の一つは、「自分自身を価値基準の中心に据えて、すべてを判断してしまうこと」ではないかと感じています。

SNS上での炎上や誹謗中傷にはさまざまな要因がありますが、その一つとして、自分の考え方や道徳観がもっとも正しいという無意識の思い込みがあるのではないでしょうか。デジタル空間、すなわち「デジタル公共圏(digital public place)」は、多様な価値観に触れることで、自分の視野を広げ、社会や政治をより良くするための場であるはずですが、実際にはそのようになっていないケースも多いように思われます。

「マインドフルネス」の良い訓練にもなりますね。

また、AIの存在について。大きな課題です。

AIがどのように使われるかは、人間の心のあり方を反映しているといえます。

AIが悪用される背景として、自分中心に考える人間の投影があります。

AI自体が特定の考え方や価値観を持っているわけではなく、それは、開発段階や日常の使用において、人間の持つ考え方や価値観にただ対応しているにすぎません。

SNSとAIが中心となるこの時代だからこそ、私たち人間が「自らの心を磨く時代」であるとも言えるのではないでしょうか。

多文化共生社会に向けて

「二元論的思考」ではない思考が大切です。

多様な宗教的・文化的背景を持つ人々が共に生きる社会においては、自分の価値観や規範を冷静に見つめ直し、他者との交流を促進するか。これは日本社会全体にとっても重要な課題だといえるでしょう。

さまざまな価値観や考え方に触れることは、自分自身の可能性を広げる機会でもあります。

そして、日々の中で多様性に触れながら過ごすことこそが、マインドフルネスや慈愛を実践するための場であると考えます。

Q&Aもございます。下記動画よりぜひご覧ください。